Любая операция предполагает потери

Сергей Шинкарюк служил в Афганистане с 1988 по 1990 год заместителем начальника заставы мотоманевренной группы Тахта-Базарского пограничного отряда. Принимал участие в боевых операциях и рейдах. До 1989 года группа дислоцировалась в афганских провинциях Герат и Фарьяб, а после вывода войск он продолжал службу в составе мотоманевренной группы, дислоцирующейся в городе Кушка (приграничный с Республикой Афганистан).

Сергей родился 21 ноября 1964 года в Алейске. В 1982 году сразу после школы ушел в армию, а через год поступил в Московское пограничное училище КГБ СССР им. Моссовета. Он с детства мечтал стать военным, пойдя по стопам отца и старшего брата. Как и многие афганцы, о выполнении своего «интернационального долга» рассказывает скупо, без особых подробностей. Приходится хорошо потрудиться, чтобы собеседник согласился приоткрыть завесу воспоминаний о боевой юности, погибших товарищах и боевых операциях.

«Об Афганистане я знал мало, — начинает рассказ Сергей Шинкарюк. — В школе не придавал этому особого значения. Ну да, там воюют наши, но в чем суть конфликта — вникать не хотелось. Уже в училище появилось более широкое представление об этой войне. После окончания училища, в 1987 году, многие товарищи писали рапорты, чтобы их отправили в Афганистан. Зачем? Может быть, не хватало ощущений, хотелось славы, да и оклад там был выше. До 1988 года я служил в Забайкальском пограничном округе и не ждал ничего такого, но в мае раздался звонок. Комендант на том конце провода сказал, чтобы завтра я был у него, а после поехал в Читу для прохождения медкомиссии. «С какой целью», — спросил я. «За границу поедешь», — ответил комендант.

Я подумал, что меня хотят отправить охранять одно из посольств, а зная, что туда отправляют только по желанию, сразу решил отказаться. Тут и узнал, что ехать надо в Афганистан, и отказаться уже невозможно. Вопросов больше не было, шутки кончились».

Из Читы Шинкарюк отправился в Ашхабад, а оттуда в город Керки (ныне Атамурат) в Туркмении. Его должность — заместитель начальника заставы мотоманевренной группы, но по служебному паспорту ехал как специалист по газоразработкам. Там располагался полевой центр для подготовки спецподразделений, где месяц ушел на акклиматизацию и подготовку к ведению боевых действий в условиях жары и высокогорья. Оттуда Сергея, к тому времени в звании лейтенанта, отправили в подразделение, дислоцировавшееся в высокогорном кишлаке Карабаг провинции Герат, второй по площади провинции Афганистана, которая граничила с Ираном.

В августе 1988 года завершился первый этап вывода советских войск из Афганистана. В СССР вернулось 50,2 тысячи человек — 50% личного состава ограниченного контингента советских войск. Осенью 1988 года по решению руководства мотоманевренная группа передислоцировалась в кишлаки Атахан-Ходжа и Такалино-Муса провинции Фарьяб. Но советские войска еще оставались в некоторых провинциях, в том числе в Гератской и Фарьябской. Крупных операций уже не проводилось, но мелкие стычки и обстрелы колонн происходили регулярно.

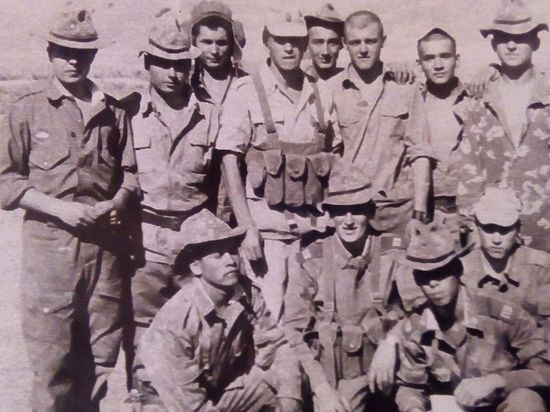

Моджахеды умело использовали рельеф местности и хитро прятались в горах. СССР мог контролировать крупные населенные пункты, но вне городов и укрепрайонов бал правили боевики. Между городами приходилось периодически ездить, а моджахеды любили атаковать колонны — классика партизанской войны. Одной из многочисленных задач подразделения, в котором служил Сергей Шинкарюк, были поиск и уничтожение бандформирований. Обычно работали группой по 15-20 человек, с использованием бронетехники. Тогда, под палящим афганским солнцем и обстрелами, казалось, что война закончится еще нескоро. Здесь приходилось убивать самому и видеть гибель товарищей, с кем делил еду и ночлег.

«Любая операция предполагает потери, — буднично продолжает Сергей Новомирович. — Наша разведка хорошо взаимодействовала с местными жителями. Имея практически точные данные, мы блокировали кишлак, базу или ущелье. Ущелье, конечно, легче: там нет мирных жителей. В кишлаках всем желающим сначала предлагалось выйти и сложить оружие. После этого минут 30-40 работала артиллерия, а затем заходили мы, чтобы подавить оставшиеся очаги сопротивления».

В некоторых операциях группы с воздуха поддерживались вертолетами, но если были данные, что в районе есть «стингеры» (американские переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей), то авиация не работала. Несмотря на то что 80% пусков «стингеров» уходило в молоко, пилотами старались не рисковать.

Задержался на год

При нападении на колонны душманы использовали тактику блокировки. Это когда первая и последняя, а иногда и центральная машины подрываются и выводятся из строя, мешая проехать остальной технике. Подрывы осуществлялись минами. Модификация их различна. Одно из таких адских устройств можно было «зарядить» на определенное количество толчков. Например, одна двухосная машина — два толчка. Устанавливается таймер на восемь — подрыв четвертой машины и т. д. После подрыва начинается расстрел колонны из заранее подготовленных многоярусных укреплений. А если шурави (шурави — историческое название советских военнослужащих в Афганистане. — «МК».) удавалось переломить инициативу, то можно было уйти по заготовленным путям отступления. Советским военным в этой ситуации укрываться можно было только за камнями или техникой, откуда надо было отстреливаться. За время службы в Афганистане Сергей Шинкарюк принимал участие в проводке колонн и дважды подвергался нападению. Но обошлось: ни единого ранения. Именно таким был его первый бой.

«Вечером нашу колонну обстреляли при прохождении ущелья, — вспоминает ветеран. — В ней было 40 грузовых машин, 20 единиц боевой техники и 100 человек. Шли из СССР и должны были пройти по Афгану 55-60 километров. Благодаря грамотным действиям удалось отбить нападение, противник отступил. Но у нас были потери: сожжено несколько единиц техники, убиты и ранены около десяти человек…

Вывод наших войск проходил на моих глазах, — отмечает Шинкарюк. — 15 февраля вышла последняя колонна, а на следующий день мы собрали свои боеприпасы и переместились на участок Керкинского пограничного отряда в Туркмении. Там нас встретила местная администрация. Пограничников ждали накрытые столы. Помянули погибших товарищей, но постепенно грусть вытеснила радостная мысль: война закончилась. Хотя нам еще рано было домой, для нас кончился один из этапов воинской службы. Но зато появилась какая-то гарантия того, что ты не получишь контузию, ранение или смерть. Это уже радовало».

С 1989 по 1990 год пограничник еще не раз возвращался в Афганистан, чтобы сопроводить гуманитарные колонны. Наподобие тех, что сейчас уходят на Украину. Несмотря на окончание войны, СССР продолжал поддерживать действующий режим, который продержался еще несколько лет. «Гуманитарку» боевики не трогали, во всех рейсах удавалось благополучно доставить груз до места назначения и вернуться обратно.

«Вспоминается случай, когда возле нашей машины мы увидели шестерых афганцев, сидевших на ковре и поедавших фрукты, — рассказывает наш собеседник. — Я прошу переводчика спросить, что они здесь делают. Один из них, услышав наш разговор, поднялся с ковра и на чистом русском пригласил за стол, угостил фруктами. Разговорились — выяснилось, что он полевой командир, проходил обучение в военном училище в Тбилиси. Война кончилась, вроде бы мы больше не враги, да и за стол пригласили. Поговорили еще немного о ситуации в стране, а затем попрощались и уехали».

В 1990 году Сергей Шинкарюк вернулся в Забайкальский пограничный округ и продолжил военную службу. В 2001 году переехал в Алтайский край, где продолжил охранять рубежи нашего Отечества, а в 2010 году вышел на военную пенсию в 46 лет в звании подполковника. Из прожитых лет — 28 пришлись на службу. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», «От благодарного афганского народа», «За честь и мужество». После этого преподавал в Барнаульском гуманитарном колледже по подготовке кинологов, а с 2014 года работает в службе безопасности одной из нефтяных компаний. Сейчас у Сергея прекрасная семья: жена, двое детей и уже есть внучка. С супругой он познакомился в Туркмении, она родом с Украины, переехала с ним в Читу, а затем на Алтай. В настоящее время дочь военную службу проходит в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю, а сын — служит срочником в армии. Каждый год на День пограничника Сергей Шинкарюк приходит на площадь Победы в Барнауле, чтобы повидаться с друзьями, вспомнить былое и почтить память ушедших товарищей…