Счастливая жизнь — всего лишь вспышка

В службе прошли четыре года. Алябьев с нетерпением ждал увольнение в запас. Но в 1904 году началась война с Японией, в девяти тысячах верст от родной земли, стране с высокими горами, плохими дорогами, неустойчивым климатом. Дорога домой отменялась.

Первого «Егория», так любовно звали солдаты Георгиевский крест, младший унтер-офицер 34 Восточно-Сибирского полка 8 роты Алябьев получил «за мужество и храбрость, оказанные им в боях под Леояном». Бои длились в течение августа и сентября 1904 года, носили упорный характер. Помимо фортов Леояна, наши войска обороняли две линии оборудованных укреплений.

От грохота орудий, ружейной и пулеметной стрельбы закладывало уши. Обстрел японцами длился днем и ночью, прерывались только когда их солдаты шли вперед с винтовками наперевес, по две-три атаки в день. Затем контратаки наших солдат… Спать приходилось мало, в одежде, появились вши. Форты были полуразрушены, от окопов оставались одни ямы, вперемешку с разбитыми пулеметами, винтовками, окровавленными бинтами, в кучами гильз.

Как поясняет Александр Коленько, полк устоял под натиском врага, были большие потери с обеих сторон. В сентябре, ходе боя, расстреляв патроны, рота примкнув штыки к винтовкам, пошла в атаку, спотыкаясь о трупы убитых японцев. Взрывом снаряда Алябьев получил контузию головного мозга, с большим трудом добрался, теряя сознание до лазарета. Лечился полтора месяца. За многодневные жестокие бои, в числе других нижних чинов, удостоен Знака отличия военного ордена Святого Георгия IV степени. Нужно пояснить современному читателю, солдатские Георгии не считались орденами, а «Знаком отличия Военного ордена». Для офицеров был свой Георгий, который именовался орденом.

Через полгода, к медали «За поход в Китай» и Георгиевскому кресту IV степени на гимнастерке уже старшего унтер-офицера заблестит «Егорий» III степени. Зима 1905 года в Манчьжурии была холодной даже для сибиряков. Лютые морозы заставляли солдат глубже врываться в землю, сооружать прямо поодаль окопов землянки. Из наградного листа: «В бою у деревни Безымянной 14 января 1905 года, старший унтер-офицер первым вскочил в укрепление противника, собрав возле себя уцелевших солдат, залповым огнем из винтовок поражал японцев. В этом бою вышли из строя много офицеров, и Алябьев, оценив обстановку, принял на себя обязанность командовать оставшимися в живых солдатами. Здесь он проявил личное мужество, командирские качества».

В книге алтайского писателя Константина Сомова «Лишь гаолян шумит» описывается финал боя: «Местность у деревни Безымянной была абсолютно открытой, стоял мороз, оставшись на несколько часов в снегу, будучи раненым, означало сильное обморожение, а чаще смерть. И молодой 26-летний Саша Алябьев совершил второй подвиг, подвиг милосердия. Сумел организовать в мороз, под огнем, не имея для этого специальных средств выноску с поля боя всех сражавшихся под его командой получивших ранение сибирских стрелков».

5 сентября 1905 года война с Японией закончилась заключением Портсмутского мира, войска постепенно возвращались в Россию. В 1906 году Александру Алябьеву вручили серебряная медаль «В память о Японской войне 1904-1905 годов», присвоено звание зауряд-прапорщика. Срок службы кончился, пришло время ехать домой.

Уходил на службу Александр Алябьев простым крестьянским парнем в 1899 году, а вернулся в другом столетии. В офицерской форме, фуражке с кокардой, невиданными для его земляков блестящими наградами на гимнастерке. Село Стуково к тому времени разрослось, появились новые улицы. Но прежде всего Александр Алябьев был крестьянином, и судьба ему подарила восемь лет спокойной жизни хлебопашца. Весной подготовка сельхозинвентаря, телег, посев пашни, осенью уборка урожая… Зимой 1907 года был крещен сын Александра и Анны, названный по святцам Гавриилом.

Нравилась ему крестьянская жизнь, с годами все реже и реже вспоминал бои, окопы, кровь, гибель товарищей. Трудолюбие семейства давало свои плоды. Приобрел с отцом две железные бороны, легкий стальной плуг для пахоты с широкими бороздами, жнейку. Достаток в семье был хороший. Стали выплачивать согласно «Статута Георгиевского креста» деньги, 60 рублей в год, государство не забывало подвиги солдат. Рад был Александр мирной жизни, семье, плодородной стуковской земле, урожаям, прибавке скота. Оказалось, все еще впереди…

Когда земля не впитывает кровь

… 1914 год… По сотням сел Барнаульского уезда стали бить церковные колокола, извещая беду. Война. Мобилизация. 19 июля 1914 года Алябьев призван из запаса в армию, как говорили и писали тогда с «германцем». Барнаул, перевалочный пункт, те же казармы, когда призывали на действительную службу в 1900 году, они совершенно не изменились. Зачислен в чине младшего офицера в состав 23 Сибирского стрелкового полка. 14 сентября полк в составе 3-й Сибирской дивизии приступил к развертыванию, через месяц направлен на Северо-Западный фронт, где началось наступление в Восточной Пруссии (современный Калининград).

«Шли большие сражения на Восточном фронте. 18 ноября 1914 года русские войска перешли в атаку. Развернулись ожесточенные бои, сопровождавшиеся большими потерями с обеих сторон. Боевые действия велись на фронте, доходящем до 240 км в ширину и до 120 км в глубину. Немцы активно пытались прорвать оборону российских войск, применяя массированные атаки с тяжелой артиллерией. Бои на Брезине, Бзуре, Дромиле, реке Ниде были настоящим адом для русских и немцев. За дни, даже за часы перемалывало роты и полки. Люди с обоих сторон гибли сотнями, тысячами. Из письма участника боев: «Трупы заваливали поля сражений и мешали вести огонь из винтовок и пулеметов, из-за количества погибших их просто не успевали хоронить. Три дня назад пало немцев около 1000, из них похоронено только 300-400, остальные только были сложены. У убитых открытые глаза, оторваны ноги, руки. Земля уже не впитывает кровь. Многие из них умирали в страшных мучениях. В окопах тошнотворный гнилостный запах», — описывает войну Александр Коленько.

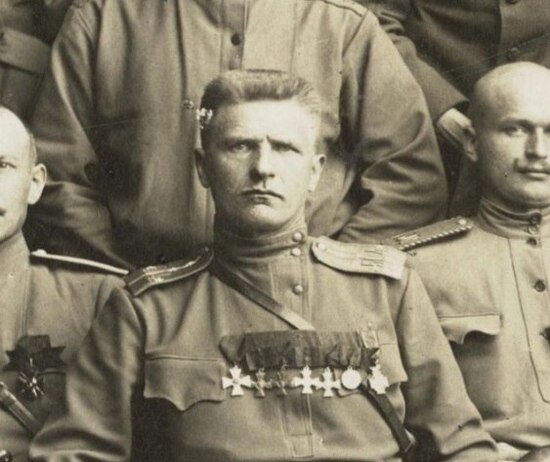

Александр Алябьев в чине зауряд-прапорщика, в должности командира взвода воевал, как и раньше с китайцами и японцами, теперь с немцами — храбро, умело. Быстро рос в званиях. В июле 1916 года он командир 6-й роты. 25 августа 1916 года произведен в подпоручики, со старшинством, в поручики — от 15 сентября 1916 года. В его подчинении четыре взвода, 16 унтер-офицеров, всего 250 человек. Участвовал во всех больших боях полка: Брезины, Бзура, Маленшии, Дромил, Зерны, Орля, Черный лес, Мстибово, Дрельзянка, Мосты Свидники, Новый Змеин, Лобачевка, Брыдами, Сынонувока, Греберка. Вот часть тех многочисленных боев, в которых участвовал поручик Алябьев. Многократно в боях он был сильно контужен, но ни разу не использовал этого обстоятельства для вполне законного и заслуженного отдыха. Из-за скромности его подвиги слишком поздно становились известными и только подвиг под молочной фермой Дороцин, когда поручик Алябьев целые сутки пролежал в 50 шагах от противника, нанося ему вред с оставшейся горстью 6-й роты, присоединился к подошедшим остальным ротам полка и принял участие во взятии города Броди, стал известен всем и за него был награжден наконец орденом Святого Георгия IV степени.

С винтовкой против армии

Перед тем как стать офицером, Александр Алябьев имел на гимнастерке полный Георгиевский бант — четыре креста и четыре Георгиевские медали «За храбрость». Нужно пояснить современному человеку «Георгиевские» тонкости. Нижний чин имеющий четыре Георгиевских креста считался полным Георгиевским кавалером; имеющий четыре Георгиевских креста и четыре медали — Георгиевский кавалер полного банта.

В 1915 году был награжден довольно редкой наградой — Бельгийским военным крестом. Подобная награда вручалась наиболее храбрым солдатам и офицерам. Надо отметить бельгийцы в первую мировую войну были нашими союзниками, и воевали на одном участке фронта, в данном случае с 23-м Сибирским стрелковым полком. Уверенно можно сказать: Александр Алябьев стал профессионалом, война, хоть и помимо его воли, вошла в его жизнь.

Выдающийся героизм крестьянского парня Алябьева ярко показывает приказ по армии и флоту от 4 апреля 1917 года на награждение военным офицерским орденом Святого Георгия IV степени: «Будучи в чине прапорщика, в бою 13-го и 14-го июля 1916 года близ линии Клекотув — Опарипсы командуя 6-й ротой, входящей в состав 2-го батальона, когда названный батальон, двинувшись в атаку и будучи встречен у проволочных заграждений убийственным огнем, не выдержал и отхлынул обратно на свои позиции, то поручик Алябьев с винтовкой в руках бросился с криком «ура» на проволочные заграждения со своей ротой, которая, увлекаемая доблестным командиром разметала проволоку и ворвалась в окопы. Австрийцы же бежали, но оправившись перешли в контратаку. В роте оставалось около 30-35 человек и прапорщик Алябьев взятые окопы уступил, но расположился с остатками (10-15 человек), перед проволочными заграждениями, окопался, отбивая огнем пытавшихся его окружить. Алябьев посылал стрелков с донесениями, но они, проползая несколько шагов, уничтожались огнем противника. На неоднократные предложения сдаться, поручик Алябьев, оставшись всего лишь с тремя стрелками, отвечал молчанием, а пытавшихся приблизиться, встречал огнем. В таком положении пробыл до 22 часов 14 июля, пока 22-й и 23-й Сибирские стрелковые полки не бросились в атаку и не освободили эту горсть доблестных героев».

Жернова Революции

В апреле 1918 года Александр Алябьев был причислен ко второй категории раненых, отправлен в отставку. К таким комиссованным относились: «лишенные какого-либо одного важного члена или получившие от ран неизлечимое расстройство здоровья». Но в Стуково, в кругу семьи, офицер пробыл недолго.

«Как большинство крестьян-хлеборобов, Александр Алябьев не был поклонникам Верховного правителя Александра Колчака, к тому же началась частичная конфискация лошадей и мелкого скота у населения, а также фуража, — отмечает писатель Александр Коленько. — Колчаковцы забирали сначала с крестьянского двора каждую пятую лошадь, потом каждую четвертую. Но он давал присягу, это было превыше всего. Наверняка было у Александра Алябьева тоскливое чувство, что старой, милой и спокойной жизни, какая была одно счастливое время восемь лет, никогда уже не будет».

18 июня 1918 года Алябьева призвали в армию Временного Сибирского правительства, затем в армию адмирала Колчака. Там повысили до чина капитана. Со своей ротой он стоял на станции Алтайской, охраняя участок железной дороги между Барнаулом и Новосибирском. Расстояние в 225 верст охраняли 320 солдат, унтер-офицеров, прапорщиков.

При наступлении Красной армии и падении обороны Новосибирска, затем Барнаула, в декабре 1919 года Алябьев покинул службу в армии белых, скрывался два месяца в Горном Алтае. Вернулся в Барнаул и 17 февраля 1920 года его арестовали сотрудники уголовного розыска, как скрывающегося гражданина без документов. Выяснив, что Алябьев бывший офицер, дело передали в АлтайгубЧК. 24 февраля 1920 года за неимением обвинительного материала против него , был освобожден и направлен в распоряжение Алтайского губ-военкомата. Служил в Барнауле командиром роты рабочего батальона.

Обнажились худшие качества людей

Подобные формирования создавали на заре советской власти, на базе соединений и запасных частей РККА для помощи народному хозяйству. Служил опять недолго, повторно арестован 29 апреля 1920 года на основании заявления коммунистической ячейки станции Алтайской, обвинивших его в карательной деятельности в период службы у Колчака. 20 июня 1920 года дело Алябьева передали на рассмотрение Алтайского губревтрибунала. 16 июля следователь трибунала, признав собранные ЧК материалы недостаточными для вынесения приговора, отправил дело на доследование. 17 сентября 1920 года бывшего офицера царской армии снова отпустили под подписку невыезде. 5 мая 1921 года вновь арестован ЧК, стал разрабатываться как член контрреволюционной организации «Крестьянский союз».

«Основанием для возбуждения дела послужили показания бывших офицеров, подполковника Василия Большакова и подпоручика Петра Ахнина, — продолжает Александр Коленько. — Они сообщили, что Алябьев направил их к своему брату для связи с подпольщиками. В ходе расследования выяснилось, что бывший подпоручик Петр Ахнин, будучи в неприязненных отношениях со своим командиром. Алябьевым в 1919 году, который пресекал попытки подпоручика осуществлять произвол и мордобой в отношении солдат. Однажды в пьяном виде Ахнин пытался застрелить капитана Алябьева, но наган дал осечку. Был арестован, разжалован, отправлен на фронт, откуда сбежал. Но следователи ЧК вариант мести со стороны бывшего сослуживца не принимали к сведениям. Такие были времена, произошел слом не только в истории России, но и в душах людей, после революции много стало с ног на голову. Героям Первой мировой войны не повезло. Одних вычеркивали из истории, других объявляли классовыми врагами, третьи выгораживая себя, клеветали, доносили друг на друга. Также свидетели показали, что обвиняемый якобы участвовал в боевых действиях против партизан, лично расстреливал раненых красноармейцев».

Трагический финал

Алябьеву предъявили обвинение как участнику контрреволюционной организации «Крестьянский союз». В ночь на 18 января 1921 года в заобских районах Барнаульского уезда участники этой организации подняли вооруженный мятеж против советской власти. Они арестовали коммунистов, советских служащих, которых казнили. Восстание вскоре было подавлено. Алябьев свою связь с «Крестьянским союзом Сибири» не признавал. Но коллегия АлтгубЧК 8 июня 1921 года приговорила его к высшей мере наказания. В ночь с 17 на 18 сентября 1921 года Александра Абрамовича Алябьева расстреляли…

Репрессии коснулись всей его семьи. Жену отправили в ссылку в Томскую область. Сын Гавриил, родившийся в 1907 году, был расстрелян в 1937 году, также пройдя спецпоселения в Томске. Братья Николай и Иван подверглись арестам и наказаниям, последний был расстрелян в 1938 году. Судьба дочери Алябьева, и других братьев неизвестна.

Так трагически завершилась история человека, который верой и правдой служил Отечеству, прошел через четыре войны, получил уникальный набор наград, но стал жертвой своего времени. Он хотел мирного крестьянского труда и спокойной семейной жизни в деревне, но обстоятельства сделали его профессиональным военным. Сегодня имя Александра Алябьева заслуживает быть известным каждому россиянину как пример истинного служения Родине.

Алтайский журналист и писатель Константин Сомов во второй книге дилогии о легендарном Георгиевском кавалере «Кавалер (Хроники Александра Алябьева. 1914-1918)» так завершил свой роман: «Александра Абрамовича Алябьева могли убить много раз. Китайские хунхузы и японцы, австрийцы и немцы, мадьяры и болгары, а убили свои, недавние подданные Российской империи. Той самой страны, за которую он столько воевал».

В 1997 году Александр Алябьев полностью реабилитирован прокуратурой Алтайского края за отсутствием состава преступления.

Читайте также